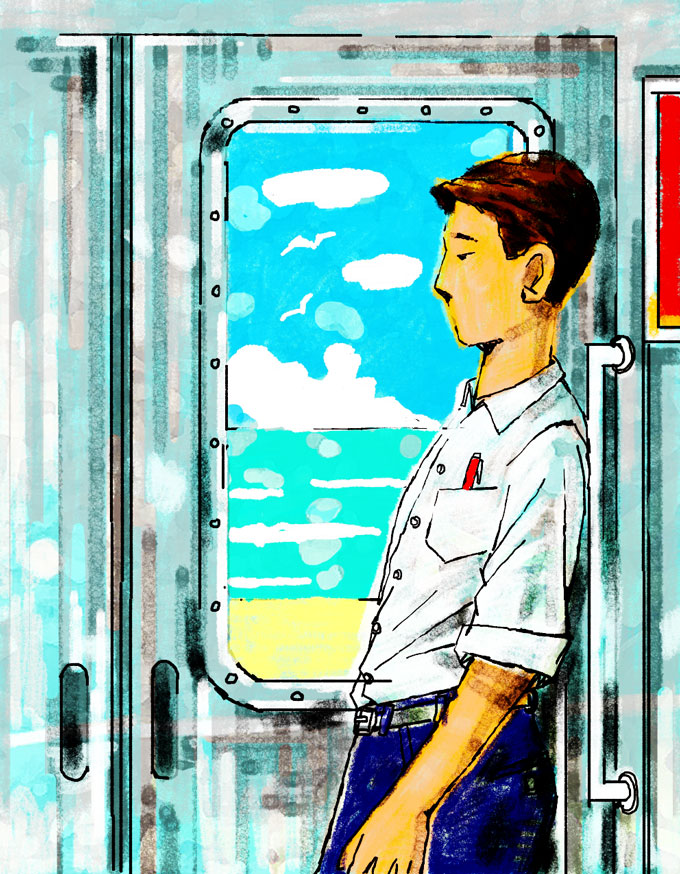

ヒョングは特急「くろしお」の独特の振り子の揺れを感じながら窓の外の海岸線を眺めている。冬の優しい陽光が、エメラルドグリーンの海に散りばめられたダイヤモンドのように輝き、風に乗って流れては白いしぶきとなって砂浜に果ててゆく。絵のような景色だが、数日前に話したミョンジャのことで頭がいっぱいのヒョングには何も目に入らなかった。

目にいっぱいの涙をためながら、進学してバレーがしたいと訴えるミョンジャの切実な声がヒョングの耳にこだまする。(今どき子供を中卒で働かせる親がいるなんて…)ヒョングは今、ミョンジャの両親を説得するため白浜に向かっていた。ミョンジャの妹を担任するチョンファも同行した。

白浜は和歌山から特急で2時間ほど南に下った全国でも有名な温泉地である。おみやげ店が並ぶ駅前に出ると、見覚えのある人がこちらに手を振った。「ソンセンニム、遠いとこまで悪いな」ミョンジャの父親である。背が高く口ひげを生やしたミョンジャの父は2人を車に乗せて出発した。

「ソンセンニム、時間があまりないさかいお店で話ししよか?」そういうとミョンジャの父は駅から程近い小さな商店街の一角にたたずむ焼肉店の前に車を止めた。店に入ると焼肉店独特のあの香ばしい匂いが壁にまで染みついている。2人はテーブル席に案内された。ヒョングとチョンファがミョンジャ姉妹の近況を一通り報告すると、両親は離れている娘たちの姿を描きながらほほえみ涙ぐむ。

しばらくしてヒョングが本題を切り出した。「実は…ミョンジャが今、すごく悩んでまして…」「あ、進学の問題やな」とアボジは顔色を曇らせる。「はい。本人は夜も寝れないほど悩んでます。アボジ!朝高でバレーを続けたい彼女の気持ちを汲んでもらえませんか!」と切実に頼んだ。

「ウリハッキョは高いねん。また寮に入るとなれば倍以上の金がかかる。とてもやないけど無理やわ」ミョンジャの父は頭から否定した。「アボジ、ミョンジャは並外れた才能の持ち主なんですよ。勉強も好きだし…。朝高が無理ならせめて地元の高校に通わせてやれませんか?」「…」

ミョンジャの父親は腕を組んだまだ黙って目を閉じている。重い沈黙が限られた時間を削っていく。