20世紀初頭は相対性理論や量子力学の誕生に代表されるように、自然科学が飛躍的に発展した時期である。しかし、まさにその頃に日本の植民地に転落した朝鮮は現代科学の発展に乗り遅れた。

それでも、その暗い時代に自身を取り巻く差別的状況を乗り越え、朝鮮の科学発展のパイオニアとなった人たちがいた。今回はその代表的人物といえるビナロンの発明者である李升基博士を紹介しよう。

一枚の写真

ここに一枚の写真がある。解放直後の京都万寿寺で撮られたものである。「京都朝鮮人留学生大会」の記念写真で撮影日は 1945年9月23日である。写真の下には左から李升基、李泰圭、朴哲在と書かれている。

万寿寺は東福寺の塔頭であるが、かつては天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺とともに京都五山の一つとして栄えた名刹で、当時は柳宗黙禅師が住職を務められていた。禅師は苦学する朝鮮人学生たちの援助を惜しまなかったが、これも京都に留学生が多かった理由である。

当時李升基博士はその真後ろの二列目に座っている。いずれも京都帝大で学位を取得し、研究者として活躍していた三人である。京都にこれほどの留学生がいたのかと驚いてしまうが、おそらくこの三人の存在が大きい。この写真は当時経済学部に在籍していた白宗元先生から提供していただいたものである。

京都帝大での研究活動

李升基博士は、1905年10月1日に全羅南道潭陽に生まれた。父は、開化思想の持ち主で学問は出世のためではなく民族のためにするものだと常に息子に教えていたという。1925年3月に中央高等普通学校卒業し、1928年3月に旧制松山高等学校卒業、そして1931年3月京都帝大工学部工業化学科を卒業した。

当時、朝鮮人が大学卒業後に就職できる職場としては教員が最も社会的に高い地位であったため、数学や物理を専攻したのではないだろうか。李升基博士が研究を始めたのは、1931年である。

大学時代の指導教授であった喜多源逸は、理研の主任教授も兼ねており、企業から依頼されたアスファルトの研究が最初である。大学を卒業したものの定職に就くことができなかったことを案じた喜多が紹介したのである。

その頃の日本のアスファルトは、外国のアスファルトに比べ剥がれやすいという弱点があり、その弱点を克服するのが課題であった。それを李升基博士が担当して6ヶ月後に素晴らしい成果を出す。

1933年には「防水、防濕、防音、防熱、防寒建築材料の製造法」(李升基、横田佐右衛門)の特許を取得しているが、これはアスファルト研究に関連した特許ではないかと思われる。

この研究成果によって才能が認められ、後に桜田一郎と研究を共にすることになる。1934年にビナロンを研究テーマにした最初の論文「繊維素誘電体の透電的研究一報、二報」(『工業化学雑誌』37号)を発表、この頃、博士は「朝鮮の科学を発展させよう。朝鮮にも科学者がいることを世界に示そう」という気概をもって、研究に励んだという。

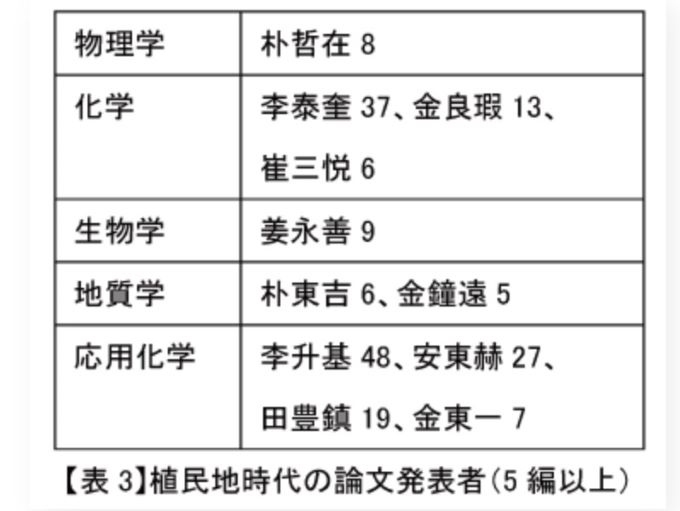

植民地時代に5編以上の論文を出した研究者は表の通りであるが、李升基博士の48編は群を抜いており、同年代の日本人研究者と比べても勝るとも劣らない。

ビナロン研究の時代背景を見ると、1935年にアメリカでカロザースがポロアミド合成繊維「ポリマー66」を開発している。当時の日本でも合繊繊維の関心が高く、1936年に日本合成繊維研究所が設立され、そこへ研究講師として李升基博士が就任する。カロザースによる発明は、1938年当時の世界一を誇っていた化学メーカー・デュポン社がナイロンとして商品化した。カロザースは、研究者としてとても優秀な人物だったが、自殺で人生を終えている。デュポン社との確執が原因であったのではないかといわれている。

ナイロンの商品化によって日本でも合成繊維の研究が桜田一郎を中心に本格的に行われるようになるが、その時の状況について、『日本科学者伝』(小学館、1996)の「桜田一郎」では次のように書いている。ナイロンの出現が産業界に与えた衝撃は大きく、日本での合成繊維研究を求める声が一挙に高まる。合成繊維研究所では喜多が役割分担を決め、これに取り組んだ。桜田は、セルロースに似た性質をもつポリビニールアルコールに着目、これをベースとする合成繊維開発をめざした。桜田チームには朝鮮半島出身の李升基、岡村誠三らが加わり、様々な処理によって水溶性のポリビニールアルコールを強度をもった繊維に仕立てる試みを続けた。結局、ホルムアルデヒドという薬品による硬化処理、その後の乾式処理によって、実用に耐える合成繊維が得られた。ビニロンである。

桜田らは。開発にある程度めどがついた1943年10月、これを「合成1号」の名で発表する。反響は大きかった。1941年には、産官学を結集した国策的な合成繊維の研究機関「日本合成繊維研究会」が発足、「合成1号」製造の実証プラントを高槻に設置した。プラントが成功裡に駆動し、850キログラムの繊維が得られたのは、戦時中1943年のことであった。

李升基博士はこの研究過程で数多くの論文を発表し、1939年に「繊維素誘電体溶液の透電的研究」で工学博士を取得する。ちなみに、日本で初めての学位は李泰奎「還元ニッケル存在下での一酸化炭素の分解」で1933年のことである。この他に学位を取得した人は、朴在哲「生護謨の結晶化について」(1940年、京都帝大理学博士)、趙廣河「アルカロイドの化学的研究」(1943年、大阪帝大理学博士)、金良瑕「米胚子の成分について」(1943年、東京帝大農学博士)である。朴在哲博士以外は化学関連の学位であるが、解放前に日本で学位を取得した朝鮮人は彼ら5名しかいない。

そして、その年の10月に「合成一号」と名づけられた合成繊維の合成に成功する。植民地時代にもかかわらず、朝鮮人の手による世界的な発明に、当時の人たちは大きな拍手を送った。当時、朝鮮で出版されていた科学雑誌『科学朝鮮』では、李升基博士を朝鮮人科学者の代表的人物として取り上げ、総合雑誌『朝光』でも「世界の学会に波紋を投げた合成一号の気焔-李升基博士の苦心研究達成」という題で、博士自身の話としてその製造と特性に関する紹介記事を掲載している。他方、日本ではそれはあくまでも日本の発明と報じられた。その時の心情を博士は次のように綴っている。

「それより数年前のことだったと思うが、オリンピックのマラソンでわが選手が 1位と3位をかちとって世界をあっといわせたことがあった。しかし、その時、競技場に掲揚されたのは朝鮮の旗ではなく、日章旗であった。『東亜日報』と『中央日報』は、わが選手の走る姿を報道し、その胸に付けられた日の丸を黒く塗りつぶした。しかし、それがもとで二紙は停刊処分を受けた。私はこの記事を読みながら涙を禁じることができなかった。だが、わずか数年後に私自身が、まさに彼らが流した涙を流す羽目になった。」

その後、ビナロンは実用化の研究が進み、1942年からは高槻で中間試験場が操業を開始する。今は亡き白宗元先生は、この高槻の中間試験場を見学されたことがあるそうで、その著書で、硬い石から柔らかい布地が作れるはずがないと思っていたのに、中間試験工場で糊状になったビナロンの原料が1ミリの何百分の1という細い孔を通って、蜘蛛の糸のような繊維となって噴き出されるのを目の当たりにして驚愕したと書いている。

しかし、ビナロンの業績を残した李升基博士も1944年にいずれ日本は亡びると口にしたため憲兵隊に逮捕されてしまう。そして、植民地解放と同時に釈放され、その直後の9月23日には万寿寺で開催された「京都朝鮮人留学生大会」に参加、1945年11月に帰国するのである。

解放直後の南朝鮮で

解放直後の南朝鮮で新たな希望を胸に故国の土を踏んだ李升基博士は、ソウルで京城帝国大学を京城大学に再建するために奔走、工業化学科を受け持つようになる。ところが、アメリカ軍政下で、再建された大学・専門学校を統合するという「国大案」が発議され、その反対運動が激化するなか、その余波を受けて李升基博士は故郷に戻る。故郷で失意の日々を送る博士を学生たちが訪ねてきて、自分たちのためにも講義を続けて欲しいと哀願する。彼らの熱意にほだされた博士は大学に戻り、卒業班を引きつれソウル郊外にあった鉱山専門学校を改修し宿舎も作って自炊しながら講義を再開する。そして、十余名の卒業生を世に送り出した。そのなかの数人は後日、ビナロン工業化で李升基博士と研究にともにすることになる。

ちなみに、国大案が成立し京城大学はソウル大学校となるが、反対運動を行った多くの学者たちはピョンヤンに向かい、そこで金日成総合大学の創立に参加する。両大学の開学は同じく1946年10月である。さて、李升基博士が大学に戻ってしばらくしてソウル大学校工科大では学長選挙があり、博士は学長に選ばれる。しかし、大学の運営は困難で研究も満足に行うことができない状況が続く。そんななか、朝鮮戦争が起こり新たな研究拠点を求めて李升基博士は北に向かうのである。

ビナロン工業化への道

北に移った李升基博士は興南化学工場技師長を務めることになるが、出迎えたのは京都帝大の後輩にあたる呉東煜であった。博士はその再開を意喜ぶとともに、彼から朝鮮民主主義人民共和国(以下、共和国と略記)の化学界の状況について詳しい情報を得る。

「私は驚く反面、非常に嬉しかった。カーバイトからアルコールを精製することができる化学工場の技術者を、共和国ではわずか5年という短期間に養成したことが、このうえなく嬉しかった。このことは、私がこれから推し進めようとするビナロン工業化研究の、しっかりとした基礎ができていることを意味したからである。」

ビナロンを発明してからすでに10余年、その間、苦労を重ねてきた博士の前にやっと生活に役立つ工業化の道が開けたのである。その後、戦争が激化し、博士は両江道青水里に疎開し、地下研究所で研究を続ける。その間の1952年9月には共和国工学博士を授与され、同年12月に科学院が創立されたときには院士に任命されている。

戦争が終わった1953年に李升基博士は科学院化学研究所の所長を務めるが、1955年には本宮化学工場(後の2・8ビナロン工場)の設計に携わり、科学院咸興分院(化学専門)設立時には院長を務める。1960年から本格的に始まったビナロン工場建設は、当初の計画を大きく上回る年産 2万トン規模の共和国でも屈指の大建設事業であった。そして、その大事業も人々の熱意によってわずか1年あまりの1961年5月に完成、ついに博士の念願がかなったのである。そして、彼の手記もここで終わる。

その後も李升基博士は科学院咸興分院・院長としてより綿に近い混合紡糸ビナロン、羊毛のようなモビロン、工業用ビナロン強糸への改良と、合成ゴム、塩化ビニールをはじめとする様々な化学製品の開発を主導している。ゆえに、李升基博士といえばすぐに「ビナロンの発明者」といわれるが、それを含めて「共和国科学工業の父」という評価がより妥当ではないだろうか。

ビナロンあれこそ

李升基博士の手記を基にビナロン工業化までの博士の半生を辿ってみたが、ビナロン工業化に関してはソウル大碩士論文となった金兌豪の詳しい研究があるので参照するといいだろう。ここでは視点を変えてビナロンについて一般の人が気になる点について述べてみたい。

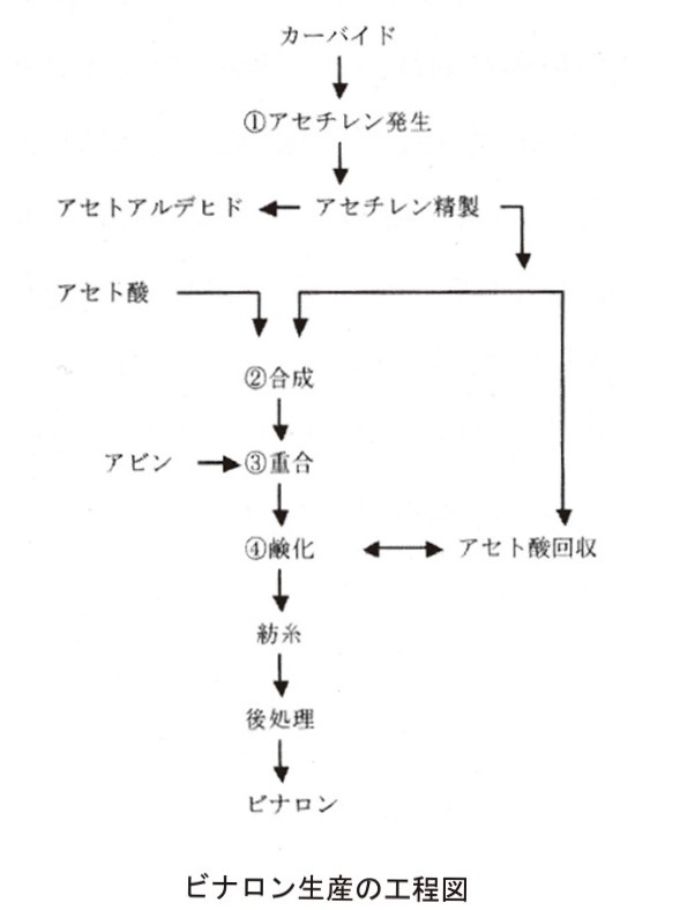

まず、参考までにビナロンが生産されるまでの基本工程を見ておこう。①基本原料である石灰石からカーバイドを得て、これを水と反応させてアセチレンを作る。②次にアセチレンの一部をアセトアルデヒドを経由して酢酸に変換した後、この酢酸とアセチレンを反応させて酢酸ビニールを合成する。③これを重合させてポリ酢酸ビニールを作る。④最後にポリ酢酸ビニールを捲化するとポリビニールアルコールを得ることができる。実際の工業化過程では、考慮しなければならない要素がまだたくさんあるためこの他にも工程が追加される。

図は2・8ビナロン工場で行われている工程図である。

日常生活の基本は衣食住であるが、衣に関しては当初は綿・絹・麻という自然繊維に依存しており、当然のごとく人工的にそれを作ることができないかということになる。そこで登場したのがアメリカのカロザースが発明したナイロンである。この画期的な発明がノーベル賞級であることにはおそらく異論はないだろう。

そのナイロン発明の報を受けて日本が乗り出したのが他ならぬビナロンである。ナイロンは石油を、ビナロンは石炭を原料としており技術的には別個のものであり同等の評価を下すことができる。ノーベル賞は同一のテーマに関して三人まで授与されるので、ナイロンが受賞すればビナロンも当然受賞の対象となったはずであった。

ところが、カロザースは1937年に自殺する。ノーベル賞はすでに他界した人は対象にならない。ナイロンが受賞の対象とならないのであれば、他の合成繊維が対象となることはない。結果、ビナロンもその機会をなくしたのである。

また、もう一つ微妙な問題がある。それは、ビナロン発明で決定的な役割を果たしたのは李升基博士であるが、当時、彼は京都帝大にあって日本の高分子化学の父といわれる桜田一郎の研究室の一員であった。すると、その研究を主導したのは桜田一郎であり、その直接的担当者は李升基博士ということになる。この場合、その受賞の対象はどちらになるのかということである。

前述の『日本科学者伝』でも「この仕事の中心となった李升基は、戦後帰国して一時ソウル大学教授を務めたが、南北分断後は北朝鮮科学界の重鎮となり、故国にビニロン工場を建設、科学院などの要職を歴任する。」とあり、李升基博士の功績は誰もが認めている。実は、科学史には似たような話がある。宇宙の特定の場所から地球に届く信号があり、それが中性子で形成された星(パルサー)の回転でよるものであることが、大学院生であったジョスリン・ベルが発見したのだが、論文は指導教授との連名で発表された。そして、その教授がノーベル賞を受賞した。ただし、パルサーの解明がベル女史によるものであることは広く知られた事実であり、後年、スウェーデン王立科学アカデミーもその功績を讃えてベル女史に記念メダルを授与している。

ちなみに、このベル女史であるがすでに歴史上の人物と勝手に思っていたのだが、 2006年に冥王星を太陽系惑星から外すという決定を下した当時の国際天文学連合の委員長が他ならぬが彼女であった。もっとも、賞の授与にかかわらず、李升基博士が開発し工業化されたビナロンの価値は変わらない。また、その呼称であるが日本ではポリビニール系の合成繊維でナイロンに対抗してビニロンである。そこで共和国であるが、故金日成主席が朝鮮語で製織時の縦糸を「ナルシル」というので「ビナルロン」と呼ぼうと提案したことによる。

次に、2・8ビナロン工場であるが、これも年配の方なら周知のことであるが、当時の建設に携わったのは朝鮮人民軍兵士であり、彼らの功績を讃えて人民軍の創設日である2・8を冠したのである。工場の建設と関連してもう一つ付け加えておこう。工場が位置する興南地区は植民地時代に朝鮮窒素の工場群があった場所である。ゆえに、2・8ビナロン工場もそれを受け継いでいるとする見解があるが、金兌豪の研究はそれを完全に否定している。なお、この朝鮮窒素の実態に関しては岡本達郎・松崎次夫編『水俣民衆史(5)植民地は天国だった』(草風館、1990)に詳しい。当時の関係者の証言から構成されたドキュメントであるが、この本を読めば植民地時代に日本が朝鮮の近代化に寄与したという主張がいかに欺瞞にみちたものかがはっきりわかる。

最後にしばしばビナロンはコストが高いといわれるのだが、それについて言及しよう。一般的に石油化学工業に比べて石炭化学工業が大量の電力を消費するのは事実で、ビナロンも例外ではない。そこでコストが云々されるのであるが、まず、前提として共和国では今のところ石油が産出されない。ゆえに、石炭を原料とするビナロンの工業化はむしろ当然のこととなる。次に電力コストであるが、一般的に水力発電が一番高いといわれている。それは建設コストが高いからであるが、周知のように共和国では水力発電所を大々的に建設している。では資材費は別にして、それを人民軍兵士が建設する場合の人件費はどのように計算するのだろうか?経済の専門家ではない筆者が無責任なことはいえないのだが、けっして資本主義社会の物差しでは計ることができないのではないだろうか。

李升基博士の残したもの

李升基博士が他界したのは1996年 2月8日、今からちょうど20年前のことである。博士の生涯は大きく解放前、解放直後から朝鮮戦争まで、 晩年の李升基博士そして北に移った後の三つに分けることができる。激動の20 世紀をほとんど生きたといえるが、その生涯を振りかってみると、ビナロンの発明もさることながら、植民地時代から朝鮮人の気概を胸に研究に情熱を注いだ博士の人生は、後進に大きな力を与えてくれる。

最後に、筆者が李升基博士の手記の中で一番心に残った文章を記して、本稿を締めようと思う。 科学とはもともと未知の世界の固く閉ざされた鉄の扉を叩き壊して、その中に隠された秘密を明らかにすることである。ゆえに、常に科学者は未来を探求し未来に生きている。この意味で科学は夢の学問であり、科学者は夢多き人たちである。したがって、科学者は祖国の明日を夢見る人でなければならない。

雑誌「科学と未来」に掲載された任正爀先生の記事から

優秀な在日が祖国に帰国して、大活躍をしてくれたんですね~😍

ビナルロンコンジャン~ って、小学生の頃聞いたことあるもんね~👂

でも、京都に留学生が多かったんですね~👀

だから、今でも留学同は関西が強いんかな~? 伝統歴史があるんだね~👍

えらい~👏

学生の頃よく聞きましたよね〜😊28ビナロン工場…

(あ、28だ…笑)

リスンギ博士も有名でしたね。

まさかリスンギ博士が日本にいたとは初耳でした。

その万寿寺ですが、今もありますよ。

紅葉で有名な東福寺の近くで、確か入口の櫓の様な建物は重要文化財と聞きました。(真偽は定かではない)

東京の国平寺と親戚関係だと聞きましたが…

今の住職は京都朝高出身で、朝大政経学部卒業の一つ下の後輩ですよ〜南無…🙏🙏